I volti della città di Amiternum: Le opere

Maschera teatrale di personaggio comico

Inizi I sec. d.C.

Marmo bianco

Proveniente dalla vasca di una fontana davanti al teatro di Amiternum (L’Aquila)

La maschera teatrale raffigura un personaggio maschile con una capigliatura a chiocciole, la fronte solcata da una profonda ruga e le sopracciglia inarcate. Ha gli occhi sbarrati, un naso piuttosto prominente e la bocca aperta in un ampio ghigno. Le caratteristiche della maschera corrispondono a un personaggio della commedia romana replicato in modo stereotipo in diverse sculture antiche: il tipo comico del papposileno. Nonostante raffigurazioni di questo personaggio siano attestate in diversi teatri antichi, tra i quali il teatro di Marcello a Roma, la maschera amiternina ha caratteristiche uniche, solo in parte assimilabili a quelle di altri reperti simili recuperati in Italia, in particolare a Parma, e in Spagna, a Cordova. Grazie a questi confronti, possiamo datare anche il nostro esemplare amiternino entro il primo venticinquennio del I secolo d.C.

La maschera è stata ritrovata nel corso di recenti scavi (2014) dell’allora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo nella vasca di una fontana posizionata davanti al teatro di Amiternum. Con ogni probabilità, quindi, decorava qualche porzione del complesso monumentale, forse gli ambienti coperti da volte che affacciavano direttamente sulla strada principale della città o il muro del palcoscenico.

Frammento di maschera teatrale di personaggio tragico

Inizi I sec. d.C.

Marmo bianco

Proveniente dalla vasca di una fontana davanti al teatro di Amiternum (L’Aquila)

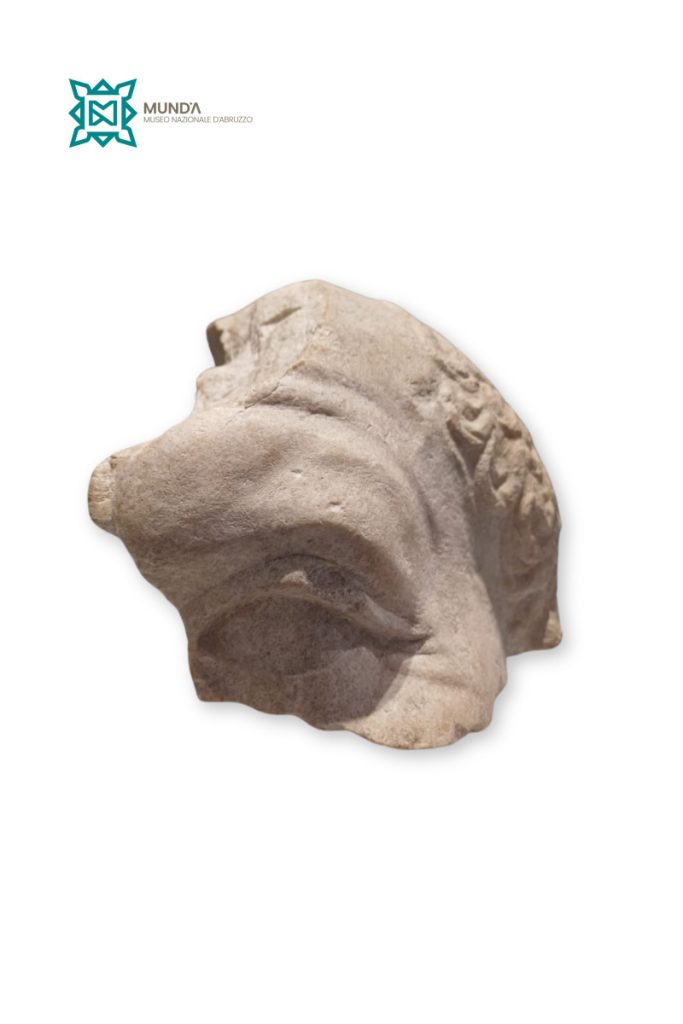

La seconda maschera teatrale raffigura un personaggio dall’espressione sofferente: il volto è incorniciato da ciocche di capelli lisci che ricadono sulla fronte aggrottata, le sopracciglia sono notevolmente arcuate e gli occhi sono posizionati in orbite profonde, circondate da rughe.

Anche se lo stato di conservazione non è ottimale, le caratteristiche del volto sono assimilabili a quelle di un personaggio delle tragedie antiche: lo schiavo. La lavorazione delle sopracciglia e delle rughe sul volto è molto simile a quella di una maschera proveniente dal teatro romano di Parma, che rappresenta un buon parallelo per datare questo oggetto entro il primo venticinquennio del I secolo d.C.

Come l’altra maschera, anche questa è stata ritrovata nel corso di recenti scavi (2014) dell’allora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo nella vasca di una fontana posizionata davanti al teatro di Amiternum. Con ogni probabilità, quindi, decorava qualche porzione del complesso monumentale, forse gli ambienti coperti da volte che affacciavano direttamente sulla strada principale della città o il muro del palcoscenico.

Frammento di ritratto dell’imperatore Vespasiano

Fine I sec. d.C.

Calcare

Proveniente dalla vasca di una fontana davanti al teatro di Amiternum (L’Aquila)

Il frammento di ritratto dell’imperatore Vespasiano, che regnò dal 69 al 79 d.C., è riconducibile a una serie di ritratti dell’imperatore detta ufficiale. Nei ritratti di questo tipo i tratti del volto appaiono ringiovaniti e quasi idealizzati, mentre i segni dell’età avanzata, sono ben presenti ma meno accentuati: le rughe, per esempio, sono solo superficiali. Nonostante ciò, nel ritrarre il principe non c’è stata la volontà di alterarne drasticamente la fisionomia. La costruzione della testa è massiccia, le rughe sono comunque realistiche, la capigliatura è più rada in corrispondenza della fronte, l’occhio è infossato e le palpebre sono leggermente rigonfie. Non sappiamo quando Vespasiano abbia iniziato a farsi ritrarre così: il ritratto potrebbe essere stato diffuso all’inizio del regno o dopo la sua morte. Come le due maschere, anche questo ritratto è stato ritrovato nella vasca di una fontana posizionata davanti al teatro di Amiternum scavata nel 2014 dell’allora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo. Forse decorava originariamente il fondale scenico del teatro. È suggestiva l’ipotesi che un ritratto dell’imperatore Vespasiano possa essere stato inserito nel teatro per onorare la sua dinastia, la famiglia dei Flavi, originaria della provincia di Rieti, un tempo nell’alta Sabina, la stessa regione di Amiternum.

Ritratto di privato cittadino con il capo velato

Fine I sec. d.C.

Marmo bianco

Proveniente dalla vasca di una fontana davanti al teatro di Amiternum (L’Aquila)

Non conosciamo l’identità dell’uomo rappresentato in questo ritratto: si tratta di un privato cittadino, probabilmente una personalità abbastanza in vista nella città di Amiternum. Ha, infatti, la testa velata: dal velo sporgono corte e rade ciocche di capelli che incorniciano un’alta fronte. Ha delle rughe profonde e le sopracciglia, leggermente alzate, incorniciano occhi grandi, quasi sporgenti contornati da palpebre sottili. Il labbro superiore è appena accennato, l’inferiore è invece piuttosto gonfio ed ha, al di sotto, una fossetta. Il collo era forse idoneo per l’inserimento del ritratto in un busto, che non è stato ritrovato.

Alcuni dettagli che sembrano avvicinarlo ai ritratti di Vespasiano. Per questa ragione, è verosimile pensare che il ritratto fosse stato realizzato nell’ultimo trentennio del I secolo d.C.

Anche questa testa è stata recuperata nelle indagini condotte nel 2014 nell’area del teatro, in particolare in una vasca individuata davanti al teatro. La vicinanza dell’area al teatro e il fatto che sovente ritratti di privati possano essere attestati negli edifici per spettacoli potrebbe far supporre che la testa facesse parte della decorazione del teatro stesso. Dirimpetto alla vasca è però stato individuato anche un grande edificio pubblico, da cui è anche verosimile che l’oggetto provenga.

Ritratto di privato cittadino

Fine I sec. a.C.

Calcare

Proveniente da Amiternum (L’Aquila)

Anche sull’identità dell’individuo rappresentato nel secondo ritratto esposto non sappiamo molto: potrebbe trattarsi di un membro dell’élite cittadina della metà circa del I secolo a.C. Purtroppo, non abbiamo informazioni nemmeno sulla provenienza del ritratto: non conosciamo, cioè, l’esatto luogo di ritrovamento, ma sappiamo che fu rinvenuto nel territorio di Amiternum. Come in tutti i ritratti romani, la fisionomia del volto non viene alterata e si mantiene aderente alla realtà: sebbene la testa sia stata danneggiata in più punti, soprattutto in corrispondenza della capigliatura, possiamo osservare un volto quasi paffuto, dai grandi occhi, con le palpebre spesse e le labbra sottili serrate in un’espressione seria.